去年在广州的跨境电商大会上,Bizistech小星遇到一位做智能家居的老板老陈。他握着咖啡杯的手都在抖:"找了三家代运营,烧了80万,店铺评分反倒从4.3掉到3.8。现在仓库里堆着200万的货,夜里做梦都是亚马逊的封店邮件..."

这不是个别案例,据数据统计,2024年有49%的卖家因选错服务商导致经营危机。

今天Bizistech小星就来聊聊,企业决策者如何在亚马逊代运营的迷局中找到破局点。本文没有晦涩的理论,只有从2000+真实案例中提炼的实战经验——或许能帮您少走三年弯路。

当您在选代运营时,到底在选什么?

在深圳跨境电商产业园的咖啡厅里,一位年销过亿的母婴品牌负责人曾直言:"代运营本质上是在买团队的认知时差。" 这句话点破了行业本质:您要购买的不仅是服务,更是对方在特定市场积累的经验壁垒。

例如,美国父母买儿童水杯,最在意的不是价格,而是是否通过CPSC认证;而德国买家会仔细检查包装上的GS标志。这些细节,可能让您的产品从热卖爆款变成侵权雷区。

法则一:看懂资质背后的隐藏信息

很多老板看到"亚马逊认证服务商"就放松警惕,但您可能不知道:

宣称自己是认证服务商,实际亚马逊官网查不到。

要拿到ASCPN认证,需要连续三年通过16项服务审核。

国内能通过亚马逊官方认证的服务商不超过10家。

更重要的是,真正有价值的不是证书本身,而是背后的实战数据。

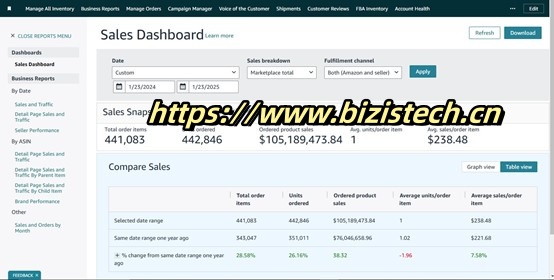

例如,Bizistech明亮星2024年为合作伙伴实现年销售额7.93亿美元,其中年销1亿美的有1个合作伙伴,年销1000万美元以上的有26个合作伙伴。

2024年1月-2025年1月

法则二:外籍团队不是摆设,而是刚需

去年Prime Day期间,Bizistech明亮星监测到一组对比数据:

本土化运营团队操盘的店铺,大促流量转化率比普通店铺高42%。

因文化误读导致的售后纠纷率下降68%。

为什么差距这么大?举个例子您就明白:

某国产筋膜枪在德国站推广时,国内团队将"深层按摩"直译为"Tiefenmassage",结果引发医疗器械合规争议。而Bizistech的运营专家,将其调整为"Muskelentspannungstechnologie"(肌肉放松技术),不仅规避风险,点击率还提升了27%。

法则三:风险管控要看得见摸得着

和杭州一位做户外用品起家的王总聊过,他分享了个"学费"案例:"之前选的代运营服务商,广告费月月超支15%,问就是'需要持续投放'。后来换到Bizistech明亮星,你们第一件事就是建立广告预警线——超出预算5%自动触发优化方案,三个月就把ACOS从39%压到22%。"

这背后反映的是服务商的底层逻辑:

初级玩家在卖劳动力。

中级玩家在卖资源。

顶级玩家在卖风险管理体系。

比如Bizistech的三重风控:

选品阶段:利润率<30%的产品直接劝退(2024年主动拒接37个项目)。

上架前:100%专利检索+本地化合规审查。

运营中:每日监控27项店铺健康指标。

那些年我们踩过的坑

误区1:把代运营当救命稻草

去年有一个做蓝牙耳机的客户,产品存在明显设计缺陷,却指望通过运营"起死回生"。我们的运营总监Zain直接建议:"请先把右耳机的延迟问题解决,否则投再多广告也留不住客户。"

真相:代运营是放大器,不是点金术。产品力永远是第一道门槛。

误区2:盲目追求增长速度

见过最极端的案例:某服务商承诺"三个月冲进类目前十",结果大量刷单导致店铺被封。而Bizistech给新客户制定的成长周期通常是6-12个月,前期重点打磨产品力和合规体系。

健康增长曲线:

第1季度:搭建数据基线,自然流量占比提升至25%。

第2季度:优化广告结构,ACOS控制在25%以内。

第3季度:冲击类目前50,构建用户复购模型。

写在最后:什么样的企业适合代运营?

和Bizistech合作过的2000+品牌中,成功突围的往往具备以下特征:

有差异化竞争力的产品。

愿意投入至少6个月培育期。

把代运营当作战略合作伙伴而非执行外包。

如果您的企业正处于这些阶段:

准备拓展新市场但缺乏本地化经验。

自营团队遇到增长瓶颈。

想降低试错成本快速验证产品。

不妨现在咨询Bizistech客服,我们的外籍运营官将为您免费解读:

您的产品在目标市场的真实竞争力。

规避侵权风险的三大关键动作。

如何制定符合商业本质的增长路径。

毕竟在这个行业八年,Bizistech小星始终相信:好的合作,是让专业的人做专业的事,而您只需专注产品与战略。

18126270479